全館空調というと、大規模な施設や店舗に導入する設備と思われがちですが、注文住宅に取り入れることも可能です。しかしながら、インターネット上では「後悔した」「やめておけばよかった」といった声も見られ、導入を迷っている方もいるでしょう。

実際、全館空調には暮らしを快適にするメリットがある反面、事前に理解しておくべきデメリットがあることも事実です。これらを把握せずに採用すると、結果的に「失敗した」と感じてしまう可能性もあります。

そこでこの記事では、注文住宅の全館空調にありがちな失敗事例と解消法、取り入れる際の注意点を解説します。快適な生活を手に入れるために、ぜひ役立ててください。

全館空調とは?

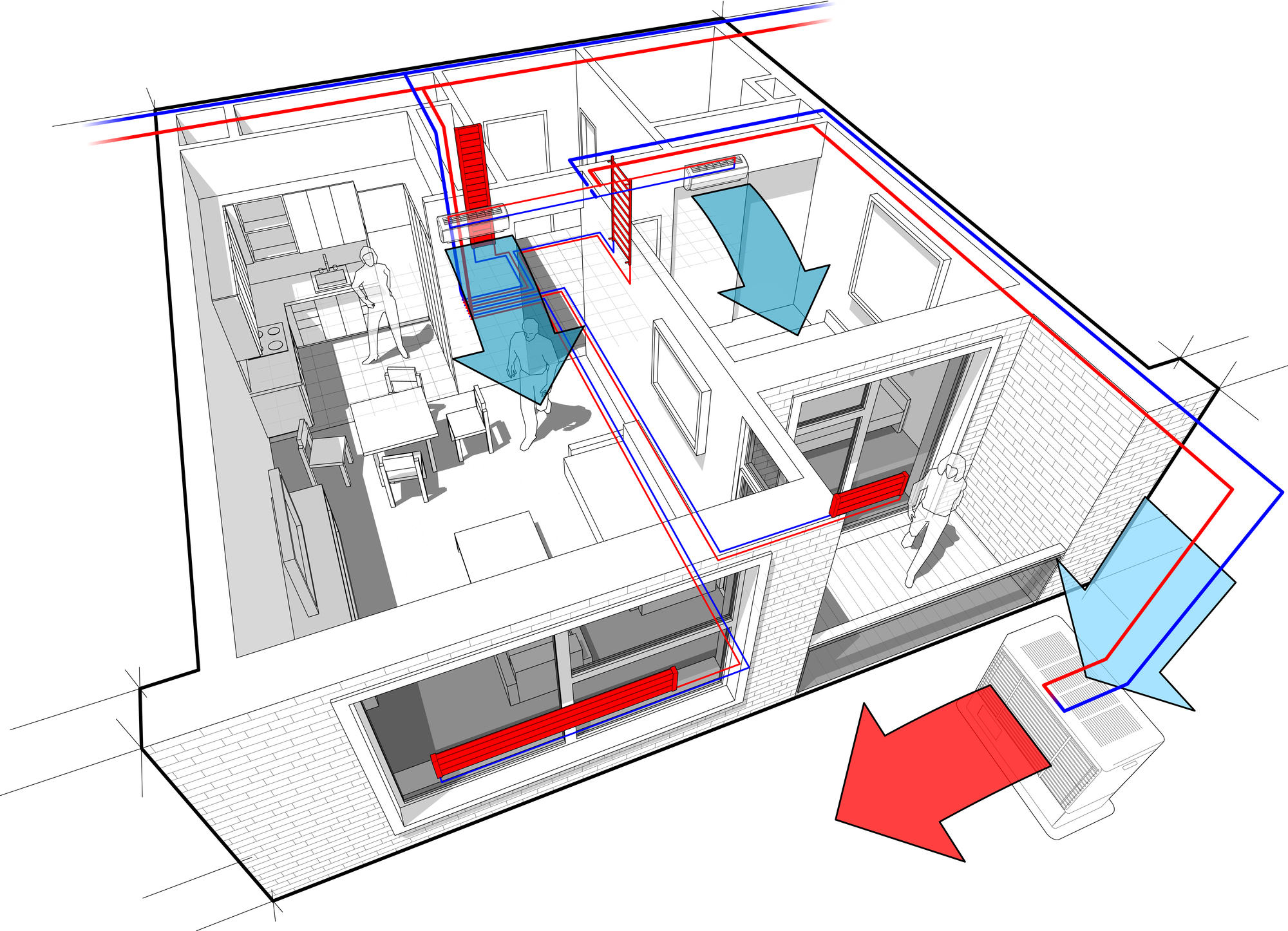

全館空調とは、住宅内のすべての空間に冷暖房を均一に届けるための空調システムです。これまでの住宅では、リビングや寝室など各部屋にエアコンを設置する「個別空調」が一般的でした。近年では高気密・高断熱住宅の普及により、家全体の空調効率が向上しています。そのため、全館空調の導入が注目されています。

最近の全館空調システムは、単に温度を調整するだけでなく、換気・加湿・除湿・空気清浄などの機能を一体化したタイプのものなど様々です。室内の空気環境をトータルで管理できる点も、大きな魅力といえるでしょう。

全館空調には、大きく分けて次の4タイプがあります。メーカーによっては「全館冷暖房システム」と呼ばれることもあります。

| 天井吹き出し型 | 天井裏にダクトを通し、各部屋の天井から空気を吹き出す方式 |

| 床下冷暖房型 | 床下の基礎部分に空気を蓄え、床面からの輻射熱と換気口を使って冷暖房を送る方式 |

| 壁パネル・壁輻射型 | 壁に設置した大型パネルの輻射熱で空間を暖めたり冷やしたりする方式 |

| 壁掛けエアコン応用型 | 1台のエアコンから風を採り込み、各部屋に送風する仕組み |

どのタイプも基本的には24時間稼働し、家全体の温度調整と換気を自動で行います。快適な空気環境を保ちたい場合には、検討するべき設備といえるでしょう。

全館空調のメリット・デメリットまとめ!導入コストも押さえようについて詳しくはこちら

トヨタホームの全館空調「スマートエアーズPLUS」について詳しくはこちら

なぜ人気?全館空調のメリットとは?

従来の個別空調と比べ、全館空調にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは全館空調の主なメリットとして、次の5点を紹介します。

・1年中快適な室温で過ごせる

・常に空気が入れ替わりニオイ対策にもなる

・インテリアを邪魔せず省スペース

・部屋ごとの温度差が小さく、家全体が快適に

・ヒートショックのリスクも抑えられる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1年中快適な室温で過ごせる

個別空調では、エアコンやストーブのスイッチを入れてから部屋が快適な温度になるまでに時間がかかり、暑さや寒さを一時的に我慢しなければなりません。

一方、全館空調なら24時間一定の室温をキープできるため、帰宅直後でもすぐに快適な環境で過ごせるのが大きな魅力です。

朝の冷え込みや深夜の蒸し暑さで睡眠を妨げられる心配もなくなり、快眠や体調管理にもつながります。また、室内全体の温度が均一に保たれることで、結露やカビの発生を抑え、住宅の劣化や衛生リスクの軽減にも効果的です。

さらに、ペットにとっても穏やかな温度環境はストレスの少ない暮らしにつながり、家族みんなが安心して過ごせる住まいが実現します。

常に空気が入れ替わりニオイ対策にもなる

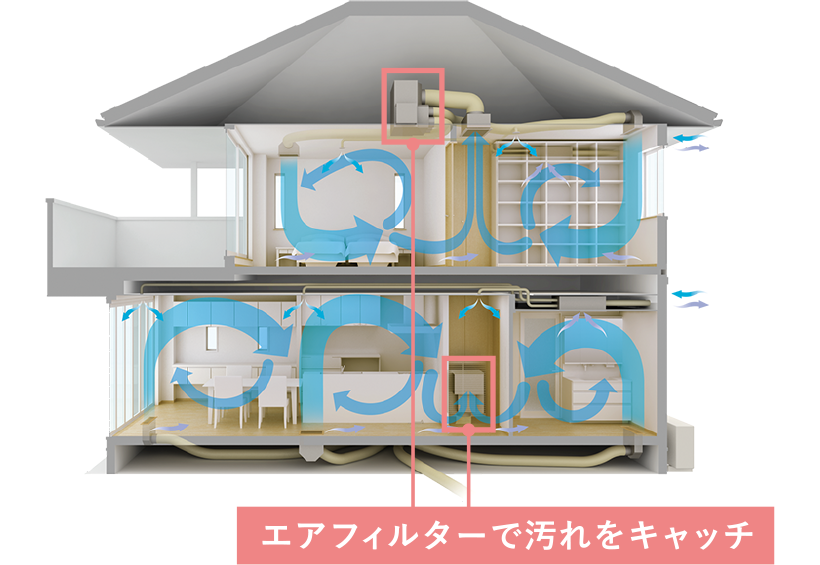

※2階の機器・ダクト経路については、屋根形状や提案内容によって異なります

全館空調は冷暖房だけでなく、24時間換気機能が備わっているため、家中の空気が常に新鮮に保たれ、シックハウス症候群の予防にもつながるでしょう。

シックハウス症候群とは、新しい建材や家具から発散される揮発性の化学物質の影響により、のどの痛みや吐き気、頭痛などを引き起こす健康被害です。2003(平成15)年に施行された改正建築基準法では、シックハウス対策として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられました。

住宅の場合は、換気回数0.5回/h以上が基準で、2時間に1回、家じゅうの空気を入れ替えられる機械換気設備が必要です。

一般的な住宅換気は、外気を取り込むだけの自然換気が中心のため、季節や気候によって換気効率が落ちることもあります。一方、全館空調は「全熱交換型」などの仕組みにより、快適な室温を保ちながら効率よく換気ができるのが特長です。

さらに、メーカーや機種によっては空気清浄機能を搭載したタイプもあり、花粉やPM2.5などの微粒子を除去できる高性能フィルターも用意されています。アレルギー体質の方や小さなお子さまがいるご家庭でも、安心して過ごせる空気環境が整うでしょう。

なお、空気が家全体で循環することで、生活臭やペット臭、調理後のニオイもこもりにくくなります。室内干しの洗濯物が早く乾くという実用的なメリットもあり、家事の効率化にもつながる点が魅力です。

インテリアを邪魔せず省スペース

全館空調のなかでも、天井吹き出し型や床下冷暖房型といった「壁掛けエアコンを使わないタイプ」を選べば、室内に機器が露出しないため、インテリアの邪魔をせず、空間をすっきりできます。おしゃれな内装にこだわりたい方には、特におすすめです。

また、エアコンの出っ張りがないぶん生活動線もスムーズになり、家具の配置も自由度が高まるため、部屋をより広く使えるようになります。

さらに、壁掛けエアコンが不要になることで、フィルター掃除や高所のホコリ取りといった手間も省け、日常の掃除がぐんとラクになるのも大きなメリットです。エアコン周辺に溜まりがちなホコリやカビの心配も軽減され、清潔な室内環境を保ちやすくなるでしょう。

外観面でも、各部屋に室外機を設置する必要がなく、基本的に1台で済むため、建物の見た目もすっきりします。外壁まわりに余裕ができ、庭や駐車スペースを有効活用できるのも魅力です。

部屋ごとの温度差が小さく、家全体が快適に

全館空調は、高気密・高断熱住宅との相性が良く、効率的に快適な空間を実現できる点も魅力です。リビングや廊下、トイレや脱衣所までほぼ均一な温度が保たれ、部屋を移動するたびに「暑い」「寒い」と感じるストレスが軽減されるでしょう。

特に冬場の冷え込む廊下や、夏の蒸し暑くなりやすいトイレや脱衣所でも温度差が少ないため、身体にかかる負担を抑えられます。

ヒートショックのリスクも抑えられる

冬場に特に注意が必要なのが、急激な温度差によって起こる「ヒートショック」です。血圧が急上昇・急降下することで、意識障害や心臓発作、転倒などを引き起こすリスクがあります。特に65歳以上では、入浴中の事故死が交通事故死の約2倍にのぼるという統計もあり、命に関わる深刻な問題です。

全館空調を導入すると、リビングや寝室だけでなく、脱衣所やトイレ、廊下や洗面所など家中の温度を一定に保つことができます。室内の移動による急激な温度変化が抑えられ、ヒートショックのリスクを大幅に軽減できるでしょう。

医療現場でも「室温の安定」は健康維持に欠かせない要素とされており、全館空調は健康住宅の基準としても注目されています。特に高齢者や小さなお子さまがいる家庭では、快適さだけでなく安心をもたらす重要な設備といえるでしょう。

出典:交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意!|政府広報オンライン

全館空調のメリット・デメリットまとめ!導入コストも押さえようについて詳しくはこちら

トヨタホームの全館空調「スマートエアーズPLUS」について詳しくはこちら

全館空調で後悔!?失敗事例から対策方法も紹介

メリットの多い全館空調ですが、人によっては「使い勝手が悪い」と感じることもあるようです。ただし、そのほとんどは事前に対策を講じておくことで十分カバーできます。ここからは、全館空調の注意点と対策について解説します。

ケース1:部屋ごとに温度設定ができない

暑さ寒さの感じ方には、個人差があります。全館空調は家全体を同じ温度に保つ仕組みであり、基本的には居室ごとに温度設定を変えることができません。そのため、日当たりや風とおしによって部屋ごとに微妙な体感温度差が生まれます。

家族で暑がりの方や寒がりの方がいる場合、全館空調に使いにくさを感じる可能性があるでしょう。たとえば「同じ27℃設定でも南向きの部屋は暑く感じる」「北側の部屋は少し寒い」など、想定外の不快感につながります。

対策:居室ごとに温度設定できるタイプを選ぶ

全館空調には、ゾーン制御(部屋単位で温度管理)や可変風量システム(必要な場所だけ風量を変える)を備えたタイプもあります。一般的なタイプに比べて導入コストはかかりますが、家族全員が快適に生活するために検討してみてもよいでしょう。

個別の温度調節機能がなくても、夏はサーキュレーターや扇風機、冬は暖房器具を補助的に使うことで過ごしやすくなります。トイレや納戸などの小さな空間も同様です。まずは全館空調のモデルハウスで実際に体感温度を確認してみてはいかがでしょうか。

ケース2:急激に温度を下げたり上げたりできない

暑い屋外から帰宅したとき、室内を急激に冷やしてホッとひと息つきたいものです。特に冬は、屋外で冷えた体を早く温めたいと思うでしょう。全館空調は家全体の室温を一元管理するもので、室温を急激に下げたり上げたりすることはできません。

急な設定温度の変更は電気代が跳ね上がったり、故障の原因になったりするため、注意が必要です。なお、一般的に心地良いとされる室温は、夏で25~28℃、冬で18~22℃程度といわれています。

対策:一時的な温度調整には補助冷暖房を併用する

急に体を冷やしたり温めたりしたいときは、補助的な冷暖房機器を活用しましょう。たとえば、夏は帰宅時に扇風機やサーキュレーターを併用し、体感温度を一時的に下げると効果的です。

冬であれば、脱衣所や玄関に小型ヒーターを設置すれば、冷えた体をすばやく温められます。さらに、床暖房と組み合わせることで、全館空調では補いにくい足元の冷えにも対応可能です。

ケース3:乾燥しやすい

全館空調の家は、「冬場の乾燥がきつい」という意見が多く聞かれます。送風式暖房は設定温度よりも高めの温度の空気が吹き出されるうえ、換気機能によって冬の乾燥した外気が取り入れられることが原因です。

乾燥した環境ではカビの繁殖を抑えられますが、のどや鼻の粘膜が乾燥するとインフルエンザなどの感染リスクが高まります。また、乾燥肌の人はこれまで以上のケアが必要になるかもしれません。

一般的に快適な湿度の目安は、40~60%とされています。この範囲を下回ると、健康面・生活面の両方で不快感が出やすくなるため、適切な対策が必要です。適切な湿度を保たないと、楽器や絵画、木製家具なども傷みやすくなり、観葉植物の育成にも悪影響を及ぼす可能性があります。

対策:加湿機能がついているタイプを選ぶ

加湿機能が搭載されたタイプを選ぶことが、全館空調の乾燥対策になります。家全体に適度な湿度をプラスしてくれるので、冬場の極端な乾燥を防ぐのに効果的です。ただし、調湿機能はオプションという製品もあり、導入コストやメンテナンスコストが高くなる可能性があります。予算的に難しい場合は、寝室など特に乾燥が気になる部屋に加湿器を取り入れることで、加湿対策が可能です。

「全熱交換型換気システム」を採用した機種であれば、外気を取り込みながらも室内の熱と湿度を再利用するため、乾燥しにくい設計になっています。ただし、加湿器を併用する場合は、加湿のしすぎによる結露やカビの発生に注意が必要です。湿度計を設置し、適切な湿度管理を心がけましょう。

ケース4:窓を開けにくい

季節によっては窓を開けっぱなしにして、自然の風を取り入れたいこともあるでしょう。このとき、電気代を節約しようとしてスイッチを切るのは逆効果です。電気製品はスタート時に多くの電力を消費します。全館空調でこまめなオンオフを繰り返すと、電気代が高額になりがちです。

しかしながら、全館空調を稼働させたまま窓を開けるのもおすすめできません。一定に保たれた室温がキープできなくなり、快適な室温に戻そうとして電力を消費するためです。さらに、窓を開けることで花粉・PM2.5・黄砂などの有害物質が室内に入りやすくなるため、健康面でも注意が必要です。

対策:冷暖房運転を止めて換気を常時運転させる

風が心地良く過ごしやすい季節には、冷暖房は不要です。全館空調の冷暖房運転を止め、窓を開けて自然の風を楽しみましょう。ただし、換気機能は常に運転させておくようにしてください。室内に侵入した花粉やホコリを取り除き、家の中の空気を清潔に保つためです。家中の窓を開け放つのではなく、換気したい部屋の窓だけを開けるようにすれば、侵入した花粉などを短時間で排出できます。

どうしても花粉や微粒子が気になる季節は、換気を機械に任せて窓はできるだけ閉めておくのが安心です。「窓を開けられない=不自由」と感じる方もいるかもしれませんが、全館空調はもともと「窓を開けずに快適な空気を保つ」ことを目的に設計されています。暮らし方に合わせ、冷暖房と自然換気を上手に使い分けることが大切です。

ケース5:電気代が思ったより高くなった

全館空調は24時間稼働が基本となるため、導入後に「思ったより電気代が高い」と感じる方もいます。特に、断熱性や気密性が不十分な住宅では、冷暖房の効率が落ちてしまい、エネルギーの無駄遣いにつながることもあるでしょう。また、電力会社の料金プランがライフスタイルに合っていない場合も、予想外のコスト増の要因となります。

対策:断熱・遮熱性能の確保と料金プランの見直しを行う

高断熱・高気密の住宅にすることで、外気の影響を受けにくくなり、冷暖房の効率が上がります。遮熱カーテンや日射遮蔽フィルムを併用すれば、さらにエネルギー消費を抑えることができるでしょう。また、電力会社が提供する時間帯別料金プラン(例:夜間が割安になるプランなど)を上手に活用することで、電気代を効率的にコントロールできます。

ケース6:メンテナンスの頻度が多い

全館空調は快適な室内環境を保つ反面、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。特にフィルターやダクトの清掃・点検は、放置するとホコリやカビの温床となり、空気の質を悪化させる原因になります。

また、ダクト式システムでは、見えない部分に汚れがたまりやすいため、定期的に専門業者による清掃が必要です。長く快適な住環境を保つためには必要な手間とはいえ、維持コストが予想以上にかかったという声も少なくありません。

対策:メンテナンスの頻度・費用を確認し、自分でできる範囲を把握する

全館空調の導入を検討する際には、事前にメンテナンスの頻度や費用について確認しておきましょう。メーカーや機種によっては、フィルター掃除がしやすい設計になっているものもあります。定期的なメンテナンスを自分で行うことができれば、維持コストの低減が可能です。

ケース7:停電や故障で空調が止まると全室に影響が出てしまう

全館空調は一つのシステムで家全体の空調を管理しているため、万が一、停電や機器の故障が発生すると、すべての部屋の空調が同時に停止してしまいます。特に真夏や真冬といった厳しい外気温の日には、このようなトラブルが快適性を大きく損なうだけでなく、体調にも悪影響を与えかねません。

復旧までの間に対応できる代替手段を確保しておかないと、生活に大きな支障をきたす恐れがあります。

対策:バックアップ用の暖房・冷房の確保と定期点検を行う

停電や機器の不具合に備え、ポータブルエアコンや電気ストーブ、石油ファンヒーターなど、持ち運び可能な冷暖房機器を常備しておくと安心です。また、電源供給が安定しない状況でも、一部の部屋だけでも空調を確保できるようにしておけば、災害時や急なトラブルにも柔軟に対応できます。

システムの定期点検やフィルター掃除を怠らないことも、故障リスクの軽減につながるため忘れずに行いましょう。

【注文住宅】全館空調か床暖房か、どちらがいいの?比較ポイントを解説について詳しくはこちら

トヨタホームの全館空調「スマートエアーズPLUS」について詳しくはこちら

全館空調の導入前にチェックしておきたいポイント

全館空調は便利なシステムですが、快適に使いこなすためには導入前の確認が重要です。ここでは、導入を検討する際に押さえておきたいチェックポイントを紹介します。

全館空調に向いている家・向いていない家の条件

高気密・高断熱の住宅は、全館空調との相性が良好です。室温が外気に左右されにくいため、システムの効率が高まり、少ないエネルギーで快適な環境を保つことができます。

反対に、気密性や断熱性が低い住宅に全館空調を導入すると、空調効率が下がり、快適性や光熱費に影響が出る恐れがあります。建物の性能だけでなく、暮らし方や優先したい間取りも考慮しながら、導入するか慎重に見極めることが大切です。

全館空調の初期費用と月額コストの目安

全館空調の導入費用は、配管やダクトの施工費用なども含めて、一般的に100万~300万円前後が目安です。一方で、月々のランニングコストは1万~2万円程度が平均的ですが、住宅の断熱性能や契約している電力プランによって異なります。

また、季節ごとの消費電力の変動や使用時間などでも異なるため、導入前に詳細なシミュレーションを行い、トータルコストを確認しておきましょう。

見学時・契約前のチェックリスト

全館空調を導入する前に、モデルハウスなどで実際に体感しておくのがおすすめです。運転音の大きさや室内の温度ムラ、操作・メンテナンスのしやすさなどは、カタログや説明だけではわかりにくいためです。

また、保証期間やメンテナンスにかかる費用、月々の電気代の実例なども、事前に具体的に質問して確認しておきましょう。気になる点を契約前にすべてクリアにしておくことが、後悔しない選択につながります。

全館空調に関するよくある質問

全館空調を導入するにあたって、多くの方が感じる不安や疑問をQ&A形式でまとめました。導入前にしっかり理解を深め、納得のいく選択をするための参考にしてください。

リフォームや後付けで導入できますか?

基本的には新築時の導入が一般的ですが、近年はリフォーム対応の全館空調も登場しています。ただし、建物の構造や配管スペースによっては、設置が難しいケースもあります。

導入を検討する際は、必ず専門の施工会社に相談し、間取り・天井高・床下スペースなどを事前にチェックしてもらいましょう。

こまめに全館空調を止めたほうが電気代は安くなりますか?

こまめなオンオフは、電気代が高くなることもあります。全館空調は、再起動時に一気に設定温度に戻そうとして多くの電力を消費します。そのため、24時間稼働で一定の温度を保つ方が、結果的に省エネにつながるケースがあるでしょう。

どんな間取りでも設置できますか?

どのような間取りでも設置は可能ですが、特に相性が良いのは高気密・高断熱でシンプルな間取りの住宅です。空気の流れを遮らない構造であれば、システムの効率も高まり、より快適に使えます。

吹き抜けやロフトがある住宅でも、気流設計や送風口の配置を工夫することで快適性を保てます。

24時間換気との違いは?

24時間換気は、外気を取り入れて室内の空気を入れ替える設備で、冷暖房機能はありません。一方、全館空調は冷暖房・換気・加湿・除湿・空気清浄などを一体化したシステムで、家の空気環境を総合的にコントロールできるのが大きな特長特徴です。

トヨタホームの全館空調「スマート・エアーズ PLUS」で、夏でも冬でも家中どこにいても心地よさを実感しよう!

住まいに全館空調を取り入れると、家中が常に快適な室温ときれいな空気で満たされます。いくつか注意すべき点はあるものの、仕組みや機能をしっかり検討したうえで自分たちに合う全館空調システムを選べば、後悔することはないはずです。

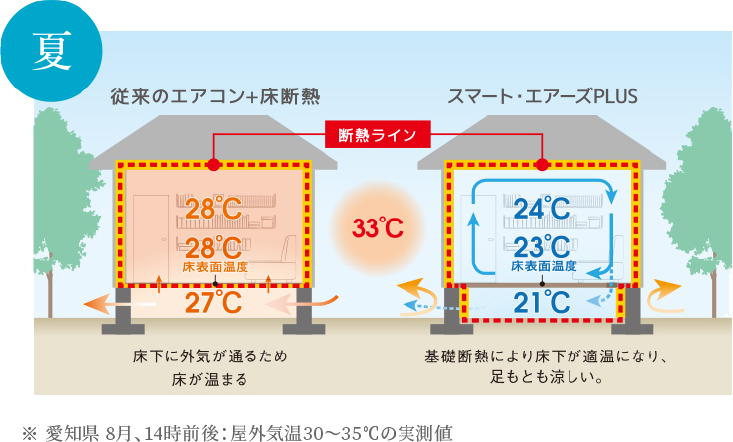

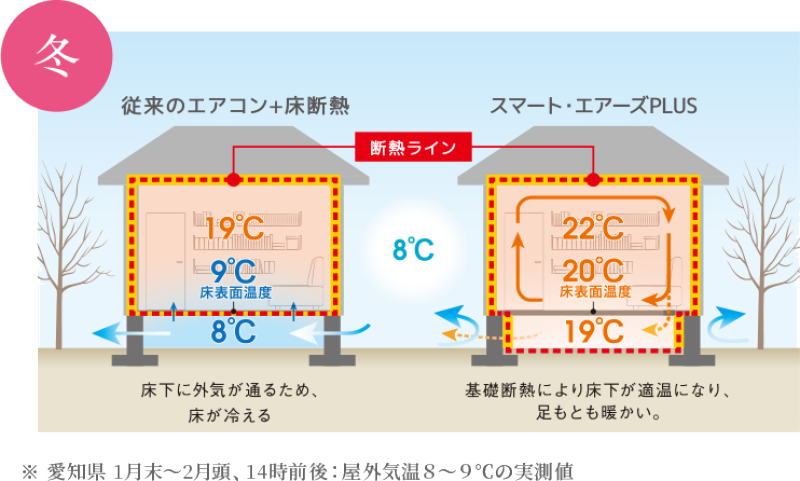

トヨタホームの全館空調「スマート・エアーズPLUS」は基礎断熱を組み合わせることにより、室温はもちろん足元の温熱環境も快適に保ちます。各フロアに室内機を1台ずつ設置するため、フロアごとに温度を調節することが可能です。

生活パターンに合わせたスケジュール運転もでき、賢い使い方で「思ったほど電気代がかからない」という声も寄せられています。トヨタホームの全館空調「スマート・エアーズPLUS」が気になる人は、ぜひお近くの展示場で体感してみてください。

トヨタホーム「スマート・エアーズPLUS」についてもっと詳しく知りたい方はこちら

トヨタホーム「スマート・エアーズPLUS」の無料カタログ請求をしたい方はこちら

【全国のトヨタホーム展示場を探す】

https://www.toyotahome.co.jp/s/tenjijo/?ad_cd=hometag

【カタログ請求はこちら】

https://www.toyotahome.co.jp/s/catalog/?ad_cd=hometag

▼関連する記事

【注文住宅】エアコンと全館空調、どっちがおすすめ?両者の違いを徹底比較!

【全館空調】ダクトにカビが発生する本当の理由とは?発生しにくい条件や対策も解説

床下エアコンとは?全館空調との違いやメリット・デメリット、注意点もまとめて解説!