始めよう!家族で取り組む我が家のオリジナル防災!

世の中の情報が多すぎるため、何から始めたら良い?我が家の備えは大丈夫?と不安になる方も多数。そこで本当に必要な備えをお伝えします。

日本に住んでいる以上、切っても切れないのが「自然災害」。全国各地で地震や台風といった災害が後を絶ちません。

家族ができると防災への意識も高まります。しかしながら何からはじめて良いのか分からない方も多いはず。ここでは、女性や高齢者、子ども、ペット等、各家庭のニーズに合わせた取り組みやすい防災術をお伝えします。

災害が起きるとどんな状態?「在宅避難」てなんだろう?

大災害が来ると、まず起こるのが電気・ガス・水道などの「ライフラインの停止」です。ライフラインが止まると日常生活に欠かせない「もの」や「こと」がままならなくなってしまいます。避難所は定員数に限りがあり必ず全員が入れるとは限らず、病院は重症の人向けのトリアージとなり軽症者はなかなか診てもらえません。

したがって、家がハザードマップ上避難しなくてはいけない場所である、火事または倒壊などで居住できなくなる場合を除いて、多くの方が災害時も我が家で過ごすことになります。これを「在宅避難」と言います。避難所などの生活に比べるとプライバシーやセキュリティ面でもストレスがかかりにくいので、避難生活が長引く際は、自宅が最も安心安全な場となります。

ただ、いつか起きるもしもの時のために多くのお金や時間、労力をかけられないのが現実、そこで最低限知っておきたい、絶対に必要な備えをお伝えします。

在宅避難に必要なのは2つ、「行動の備え」「ものの備え」。

まずは気になるところから、我が家のオリジナル防災を考えてみませんか?

「行動の備え①」何から始める? 家の中に安全スペースを作ろう!「おうちシェルター」作りの基本

電気・水道・ガスなどのライフラインが停止し、窓が割れたり物が転倒したり…災害時には、家の中だからと言って安心安全に暮らせるわけではありません。

実は、大地震の際、家の中での死亡・怪我が圧倒的に多いのです。原因は、家具や家電の転倒、ガラスの破片、または重いものの落下です。

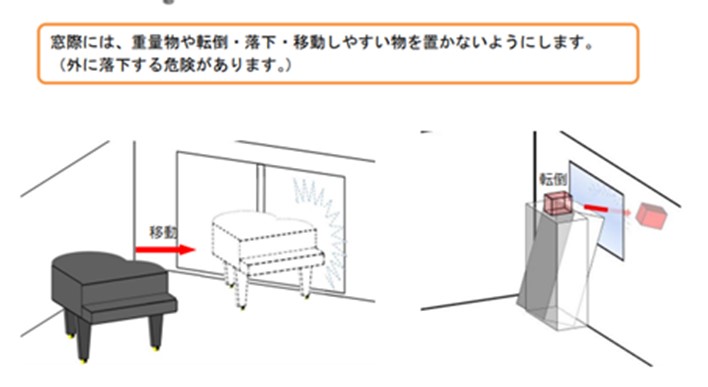

家の中の防災対策として、マストで行うべきは「転倒対策」「ガラス対策」「落下対策」です。

大型の家電や家具、照明などの転倒落下を防ぐために、突っ張り棒やL地方の固定器具を使って固定したり、ガラス窓に飛散防止シートを貼付するなどの対策方法があります。

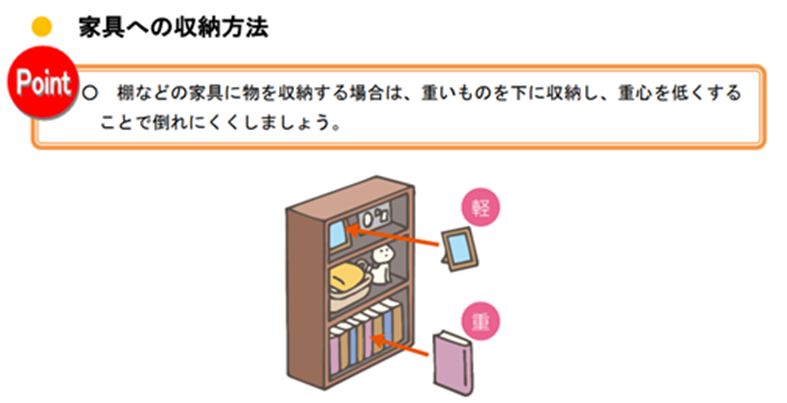

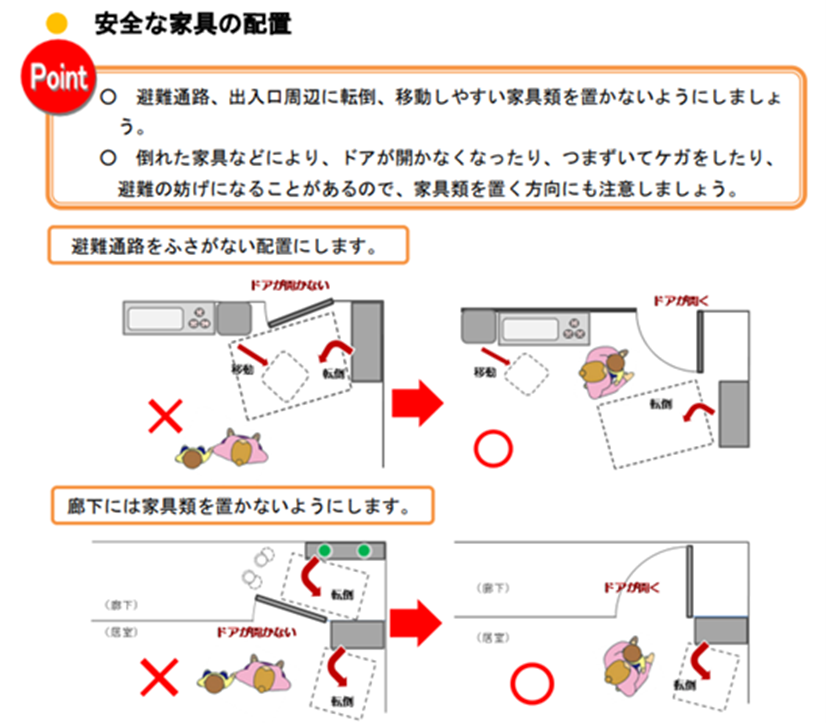

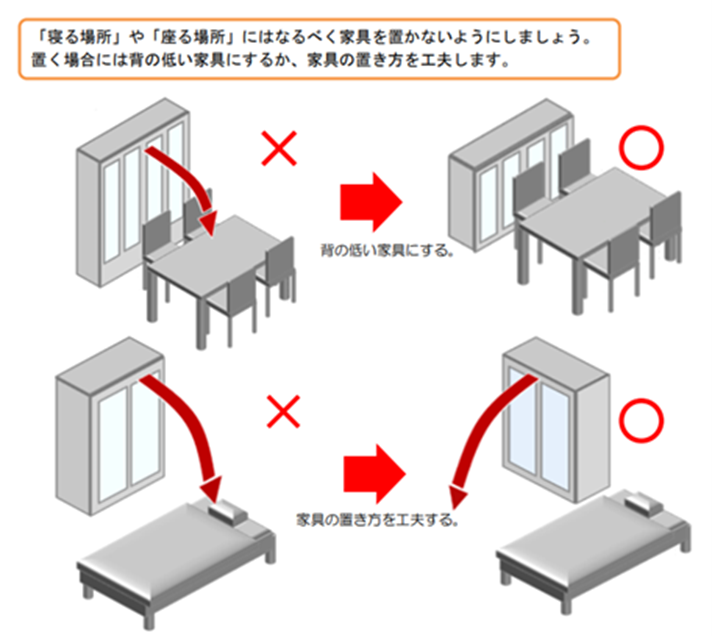

倒れる向きやものの重さを考慮して、家具の配置や収納の工夫をしましょう。

転倒防止器具は効果の大きさに違いがあります。下表を参考にしながら、組み合わせて使用すると良いでしょう。

引用:東京消防庁 家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック | 東京消防庁

本来であれば、ご自宅の全箇所にこの対策がされていることが望ましいのですが、小さなお子様が居たり、日々の生活に追われていると、面倒になって放置してしまうことも多いのではないでしょうか。

まずは、家族全員の安全を確保できる安全スペースを確保してみましょう。

⇒A4.家の中で最も危険なのは?

答えは

①キッチン

②リビング

③子ども部屋

など、火の元がある場所や、大型家電、家具、割れ物、落下物が多く存在する場所です。TV、冷蔵庫の固定を忘れている方が案外多く、他に忘れがちなのはキッチン周りにある炊飯器、電子レンジなどの家電です。地震で揺れている時に足の上に落ちてくる危険があり、ジェルマット等で飛び出しにくくするだけでも効果があります。また非常時、冷蔵庫は食べ物の貯蔵庫になるので、使えなくなってしまうのは痛手です。必ず転倒防止対策をしましょう。

お子さんが子ども部屋で寝ているご家庭では、子ども部屋の対策がとても大切です。子どもが閉じ込めにあわないように注意、引き戸ではなくドアの場合は家具などが出入り口を塞がない等の工夫が必要です。また子ども部屋は本棚や置き家具が多く、図鑑など重たいものが収納されているケースがあり危険。家具配置に注意するとともに、本飛び出しテープやシートも有効活用しましょう。

一気に対策しようとすると、あまりの課題の多さに防災自体億劫になってしまうかもしれません。

したがって、危険が多く潜むスペースは、一旦家族で「ここは災害時は危ない」という共通認識を持ちましょう。

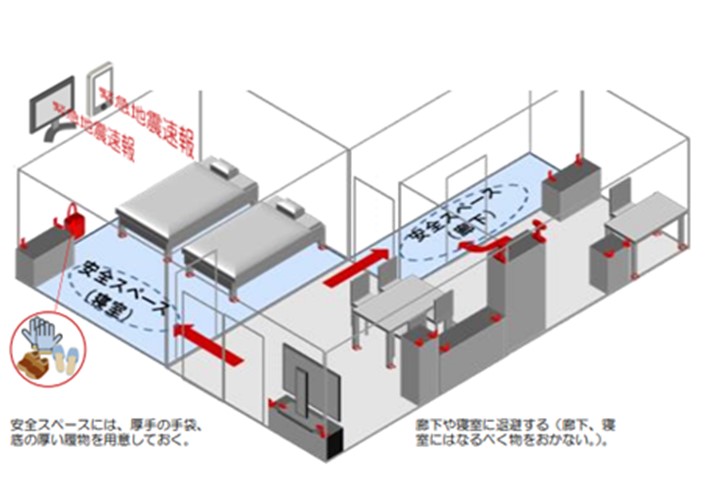

そして、家族で決めた「安全スペース」に速やか移動し、安全が確認できるまでそこで過ごします。

安全スペースはどんな場所?

①倒れてくるものがない

②上から物が落ちてこない

③割れる物がない

④横から物が飛んでこない

場所を指します。例えば家の中で言うと

・廊下

・玄関

・和室

・寝室

などが当てはまりやすいのではないでしょうか。

まずは家族で、自宅を見渡し、危険な部屋と安全スペースを分けて考えてみましょう。

そして、安全なスペースが確実に安全かつ、家族全員がしばらく過ごすことが可能かどうかを考えことが大切です。

例えば、もし廊下と玄関が一番安全を確保できそうなのに、花瓶が置いてあったり鏡が置いてあったりした場合、花瓶や鏡を落ちにくいようにするまたは、素材自体を割れにくいものに変えるといった対策が有効と言えるでしょう。家が2階立て以上の場合、各階に安全スペースが必要です。

安全スペースが確保でき、家族でそれを共有できたら、危険そうな場所も徐々に対策していくことをお勧めします。

トヨタホームが考える「おうちシェルター」

家がシェルター(ユニット)の集合体、一つ一つがシェルターだから、

どこからでも、どこでも「安全スペース」を確保でき、

ご家族のペースで「おうちシェルター」を作り上げていける安心感があります。

災害時に強い、地震・台風に備えるトヨタホームのレジリエンス住宅 | 住宅・ハウスメーカーのトヨタホーム

「行動の備え②」家族の防災ルール考えてますか?まず大切なのは安否確認

過去の災害において、被災された方々に被災時に不安になることを伺うと、間違いなく「家族の安否がすぐにわからなかった」「家族と連絡がまる1日取れなかった」などという連絡手段が絶たれたことへの声が多く寄せられます。

現代社会において、SNSなどでの人同士の繋がりが強くなる一方で、災害時にそれが断絶された時のストレスやダメージも大きくなっているようです。

皆さんは、普段からどのような連絡手段を使っているでしょうか?それは災害時にも使えるものでしょうか?

大災害では、スマホ同士での通信はほぼ確実に不可能になります。

災害時の連絡手段は?

災害時の連絡手段は主に3つあります。

①SNS

②災害時伝言ダイヤル

③三角連絡法

①SNS:LINEやその他のSNSの投稿やDM機能は災害時にも閲覧したり投稿できる場合もあります。そのため、連絡手段としては有効ですが、どのSNSが使用できるのか定かではありません。どれか一つに絞るのではなく、複数使えるようにアカウントを共有しておきましょう。LINEはステータスなどで安否を確認できる機能もあるので家族や周囲の人と確認しておきましょう。

②災害時伝言ダイヤル:171にかけると繋がる音声掲示板です。NTTが災害の大きかった被災地に開設する回線のため、使い方さえ知っていれば確実に連絡が取れるようになります。

ただし、音声ガイダンスがわかりづらい、子どもやお年寄りには使いにくい、などの注意点もあります。一度試してみることをお勧めします。

・毎月1日,15日 00:00~24:00

・正月三が日(1月1日00:00~1月3日24:00)

・防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00)

・防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00)

上記で体験利用ができます。ぜひ試してみましょう。

③三角連絡法:被災地から遠く離れた場所の固定電話を中継拠点とすると、連絡が取りやすい場合があります。実家や知り合い宅が離れた地域にある場合、いざという時の連絡拠点として協力してもらうと良いでしょう。

引用 NHK防災 首都直下地震 その時あなたはどこに?(2)学校・会社で被災 | NHK防災

万が一、家族と連絡がつかない場合の集合方法も考えましょう。

家族が離ればなれになっていることを前提とし、

・家に帰れない場合に、自分が過ごす可能性がある場所を具体的に家族で共有する

(オフィス、学校、○○さんの家、▲駅、××ホテル、●×中学校等)

・いざというときの最終集合場所は、詳細を決めておく

(●×中学校の体育館前方の入り口付近に30分ごとに確認しに来る、など)

小さいお子様の場合は、事前に学校や園の方針を確認しておき、家族でルールを決めておくと良いでしょう。(例えば、通学路の半分を超えたら自宅へ、超えていない場合は学校へ戻る)

集合場所はより「具体的」であることが、混乱の中でもスムーズに再会できる鍵となります。ぜひ家族で話し合ってください。

「行動の備え③」とっさにとるべき行動は?家にいる場合と外出している場合

被災時の行動を考える上で、常に気にしなければいけないのが「季節と場所と時間帯」です。

例えば、阪神淡路大震災は早朝で火を使っているご家庭が多く、火災が非常に多く発生しました。東日本大震災は日中で、家族がバラバラなケースが非常に多く、家族の再会まで時間がかかりました。能登半島地震ではお正月という一家団欒の時期に被災し、帰省していた方々は自宅に帰るのが困難なケースが多くありました。

また、季節によって、必要な防災グッズも異なります。いざ災害が来た時、どのように行動して何を使って過ごすのかをさまざまなパターンで想像することが大切です。

<家の中にいる場合>

行動編①で述べた通り、家の中にいる場合は基本的に安全スペースで過ごすことをお勧めします。地震の場合は、小さな揺れを感じたら、安全スペースに移動することを普段から習慣にしておくと良いでしょう。万が一身動き取れないほどの揺れだった場合、その場で頭を抱えて小さく丸くなってしゃがむ。テーブルの下など囲まれた場所に移動する場合は必ず脚を持って左右に動かないように固定します。

次に必要なのは体温調節と飲料水・食べ物の準備です。電気、ガスはすぐに停止してしまうケースがほとんどですが、水は断水まで使える場合もあります。お風呂やタンクにすぐ水を溜めておくと役に立つかもしれません。

お風呂の残り湯を災害時のために残しておくと良いと言われることがありますが、あまりおススメしません。きれいな湯、水ならばそのまま使用できますが、入浴後の汚れた水は使い道が少なく、地震で排水できない状態になると、かえって臭いや処分に困ります。また浴槽に汚れた水が残ったままの場合、給水支援で得た水を浴槽にストックすることができなくなります。

窓ガラスが割れるなどで家の中とはいえ水浸しになったり、時間帯によっては暗闇で必要なグッズを簡単に取り出せない場合もあります。手探りでも明かりは確保できるようにわかりやすい場所に置きましょう。季節によっては低体温症や熱中症の可能性もあるので、体温調節ができるグッズは取り出しやすい場所においておきましょう。

※トヨタホームではエコキュートやエネファームでお湯や水を取り出し、生活用水を確保できるシステムがあります。

暮らしの安全を支えるレジリエンス住宅 | 住宅・ハウスメーカーのトヨタホーム

<外出している場合>

外出時も、基本的に頭を守り安全を確保する動きは同じです。

頭上から落下物がなく、ガラスの破片で怪我をする等の危険性がない場所へ落ち着いて移動しましょう。

商業施設や駅など多くの人が集まり、誘導員がいる場合は誘導に従い行動しましょう。

建物の中にいる時は、倒壊や火事の危険性がない限り、慌てて外に飛び出したりせず中で安全を確保しましょう。

ベビーカーや子連れ自転車は、地割れや隆起で危険な場合もあります。速やかに子どもをおろし、徒歩で行動しましょう。エレベーターに乗っている場合は、すべての階を押し、止まったところで降りましょう。エレベーター内には非常用備蓄がある場合もあります、有効活用しましょう。

引用:NHK 地震でエレベーターに閉じ込められたら… 対処法、対策は? – NHK

いずれの場合も、季節や時間帯によってその後の対応が変わります。体調管理と連絡手段の備えがあると安心して次の行動へ移せます。

「行動の備え④」災害時は情報力が命~正しい情報を得るためには?

災害が起きた時、真っ先に優先するべきなのは「命」を守る行動です。家の中、外出先、いずれにしても落下物や倒壊したもの、火災や大怪我などから身を守るために、とっさの行動をどうするかを日頃から頭に入れ、体で覚えておく必要があります。

しかしながら、「命」を守るための防災セットや、マニュアルは世の中に溢れているにも関わらず、その後続く「生活」を守るための防災はまだまだ浸透していません。

「命」は守られて当然のものとして考え、その後の大切な日常を守る時、私たちに必要なのは、「助け合う力・助けてもらう力=コミュニケーション力」と「積極的に助かる力=情報力」です。ここでは災害時に欠かせない情報について考えてみましょう。

被災すると、ショックやストレスが大きくかかり、精神が興奮した状態になるので、しばらくは放心状態になる方も少なくありません。しかしながら時間が経つにつれ、どこが被災地なのか、周囲の状況はどのようになっているのか、被害はどのくらい出ているのか、など様々な不安が出てきます。

東日本大震災以前まで、人々が情報を仕入れるためのツールは主にマスメディアでした。

ですので、地元のラジオやテレビ局、新聞など各メディアが情報源だったと言えます。逆を言えば、それ以外の情報源がほぼ無いため、被災された方々はほぼ正しい被災情報を知ることができずに、孤立集落が発生したり、孤独死が絶えないなどの状況が続きました。

東日本大震災以降の災害では、スマホの普及とともに、個々で大手メディアからの情報を得ることはもちろん、急激に発達し出したS N Sが主な情報源の仲間入りをしました。

Twitter(現:X)などで孤立地域や被災地の状況、物資の不足や怪我人情報など様々な情報をリアルタイムで発受信することで、孤立した保育園に速やかに支援物資が届いたり、炊き出しや物資支援の場所に多くの方を呼ぶことが可能になったりしたのです。

その反面、SNSの特徴である「デマの流布」も大きな問題となっています。

デマ情報の種類は主にこのようなものがあります。

・陰謀説や都市伝説のような、荒唐無稽なもの(水道水に毒が…、○日後に大きな余震が来る…など)

・犯罪集団などによる意図的な情報操作(空き巣が出たのでこの地域は危険だ など)

・承認欲求による完全なデタラメ(〜に怪我人がいるから至急援助要請、フェイクニュース など)

・善意で拡散した古い、または誤った情報

上記のようなデマは、あたかも正しい情報のように出回ります。パニック状態になっていると、普段は信じないような情報でも、些細なことを信じたくなったり、正常な判断がしにくくなります。

災害時にデマに振り回されないために気をつけておくことは

・一次情報(自分が直接仕入れたり、見たり聞いたりした情報)を信じること

・情報源が信頼できるか確認すること(匿名や拡散されている記事は鵜呑みにしない)

・その情報が最新のものであるかを必ずチェックし、記事の切り抜きは情報共有に使用しないこと

また、最近は精巧に作られたフェイクも出回っています。

心を不安にさせるような記事に出会った場合、必ずダブルチェックをしましょう。不安な場合は、その真偽を周囲に相談しても良いかもしれません。

災害時は情報力がその先の行動を決めるとも言えます。ネットやS N Sは正しく使えば、非常に有効な情報ツールです。日頃から使い方を研究し、うまく付き合っていくことが大切です。

過去に在宅避難をしていた方で情報が入りづらいため、物資を受け取れないというケースがありました。安心して使えるサイトに加えて、自治体など公的機関から情報を受け取れるようにしておきましょう。

「行動の備え⑤」災害時、災害後に注意することは?子どもなどのメンタルケア

被災すると、大きく傷がつく可能性があるのは身体だけではありません。過去の災害で非常にショッキングだったのは、せっかく命が助かったのに「私だけが生き残ってしまった、生きていたくない」という、いわゆる「サバイバーズギルド」に苛まれている方の言葉でした。

命は守られて当たり前です。しかしながらその後の生活と健康を守るため、まずは自分のメンタルを大切にすることが必要です。

自分だけでなく、大切な人のメンタルケアについて考えましょう。

災害があると、興奮状態がしばらく続きます。食べることも寝ることもままならず、心身共に疲れが溜まっていても、それを顧みずにがむしゃらに生活してしまう方が非常に多いのです。被災後落ち着いてくると、多くの方が自分の失ったものや変わってしまった日常に大きなショックを覚え、茫然自失や気分の落ち込みを経験します。

心が不安定になる原因として、

・外傷(怪我をしたことで生まれるストレス)

・悲観(喪失感や未来への不安)

・心的外傷・ストレス(慣れない環境や非日常での心の傷)

が考えられます。

これらは個々に個人を苦しめるものですが、複合的に重なって起こることもあり得ます。

例えば、怪我もして、家が倒壊し家族が亡くなった、さらに避難所で慣れない生活を送っている。

というのは、被災時にはあり得ることです。

では、心に複合的にストレスが重なると、どのような変化が起こるのかを考えてみましょう。

被災地の子どもたちの事例で多く聞かれるのは、

・暴力的になる

・眠れない

・泣き止まない

・塞いでしまう

・食欲不振

・うなされる

・夜泣き

・退化行動

・情緒不安定

などです。もちろん、子どもに限らず、全ての人がこのように心と行動に変化が見られる可能性がありますが、特に、小さな子どもの場合、当時は言葉で表現がうまくできず、何年も経って昔の記憶が原因で様々な症状が出るというケースもあるのです。

多くのストレスを抱えることになる災害時、私たちは自分のことだけでなく、周囲の人にこのような変化が見られる可能性を知っておかなければなりません。

そしてそれは、決して特別なことではなく、大きなストレスやショックから回復するための正常なプロセスなのです。

ですので、無理にやめたりやめさせようとしたりせず、不安に耳を傾け、共感することが大切なのです。できる限りスキンシップを増やしたり、理解を示すことで自然と軌道修正されることもあります。

不安が長く続き、気持ちが前向きになれない時や、それによって体調がすぐれない時などは積極的に周囲のサポートを受けましょう。

災害は誰のせいでもありません。まずは助け合いながら、理解力を上げることも防災の一つです。

「災害に一番強い家を」トヨタホームが提案するレジリエンス住宅とは?

【全国のトヨタホーム展示場を探す】

https://www.toyotahome.co.jp/kyoten/?ad_cd=hometag

【カタログ請求はこちら】

https://www.toyotahome.co.jp/s/catalog/list/?ad_cd=hometag